在過去的幾十年里,人們對于天才和普通人之間的差異充滿了好奇。許多人認為,學霸往往是天生的,他們擁有優越的智力和天賦,使得他們在學術上更容易成功。

然而,一項為期40年的哈佛大學研究給出了不一樣的答案。這項研究發現,學霸并非天生,小學階段對他們的未來成就起到了關鍵作用。

這項研究始于20世紀70年代,哈佛大學教育研究生院對1萬多名小學學生進行了跟蹤調查。

研究人員每5年對學生進行一次回訪,收集他們的學術成績、家庭環境、家庭教育方式等方面的數據。經過40年的深入研究,研究人員發現了一些有趣的現象。

首先,學霸們在小學階段的學習成績并不一定突出。許多學生在小學階段表現平平,但隨著年齡的增長,他們在學術上逐漸表現出優異的成績。

這表明,學霸的養成是一個長期的過程,而小學階段的表現并不能決定他們未來的學術成就。

家庭教育

其次,研究表明,家庭環境和家庭教育方式對學生的學業成就有著重要影響。

學霸們的父母往往具有較高的教育水平,他們更注重孩子的教育問題,愿意投入更多的時間和精力陪伴孩子學習。

此外,這些父母更可能采用積極的教育方式,如鼓勵孩子獨立思考、激發孩子的學習興趣等。

相反,那些在學校表現不佳的學生,他們的家庭教育環境往往存在問題。例如,父母可能對孩子的學習關心不足,或者采用消極的教育方式,如批評、懲罰等。

這些教育方式可能導致孩子對學習產生抵觸心理,從而影響他們的學業成就。

個人習慣

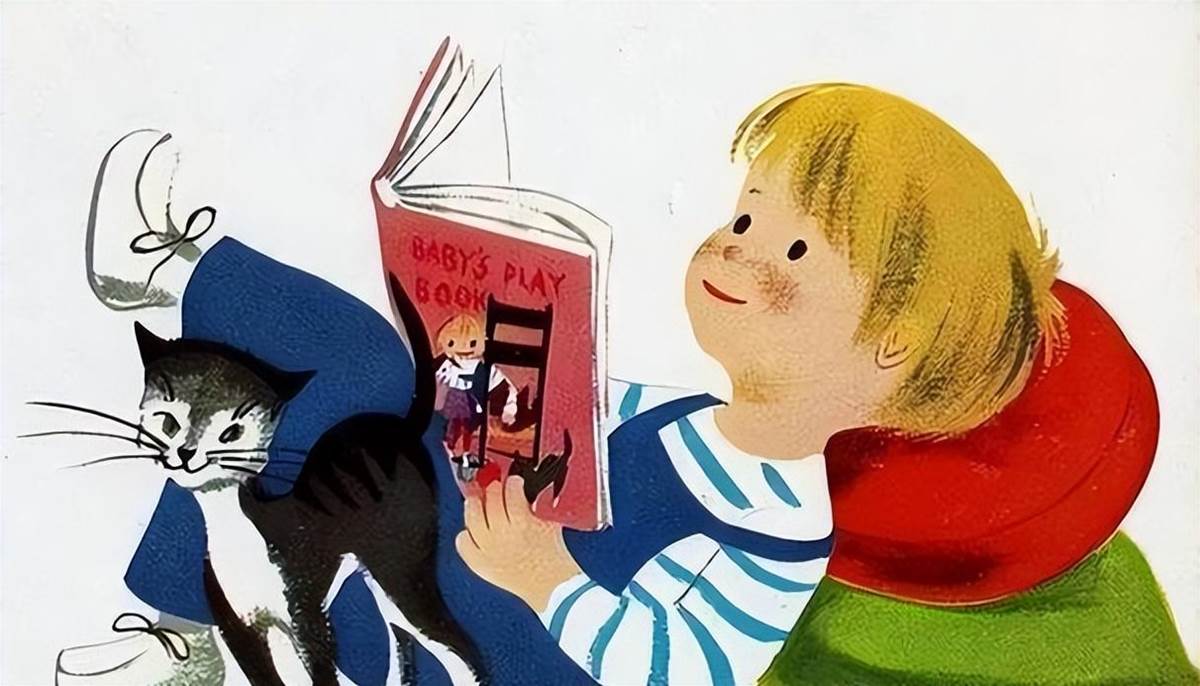

此外,研究還發現,學霸們在小學階段往往能養成良好的學習習慣和學習方法。他們不但會有效分配好自己的學習任務,而且知曉合理安排自己的學習時間。

于此同時,他們更是善于分析總結學習方法,能夠迅速適應不同的學科和環境。這些技能和習慣為他們今后的學術成功奠定了堅實的基礎。

學校教育

現如今的學校教育,雖然已經取得了顯著的進步,但由于各種原因,仍然存在許多問題。教學品質差異,由于教師素質、教學環境和資源等因素的影響,不同學校的教學品質存在顯著差異,這對學生的成長和發展產生了不公平的影響。

牛頓,想必大家都有耳聞,少年時的牛頓也是成績一般,但他喜歡讀書,喜歡自己制作奇奇怪怪的小東西,他喜歡做小實驗,愛沉思,對于自然充滿了好奇心。

而后,由于他們生活條件窘迫,他被迫停學回家務農了。但即便如此,牛頓也是一有機會就埋頭與書本,喜歡鉆研問題。

牛頓的好學,他的舅父也是看在眼里,通過舅父的幫助,牛頓又再次復學了。在他少年時期大家都沒有察覺到這是個異于常人孩童。而后,在其不斷研究實驗后,提出了牛頓運動定律,成為了物理學家,數學家。當然除了名人牛頓外,更有普通人士的存在。

如周小億(化名),他在少年時期一度被老師嫌棄,上課不認真聽講,考試不及格,老師曾經還將他勸退過。但是他的母親對他抱有一線希望,不停得鼓勵鞭策他,讓他端正學習態度,好好聽課。

雖然起初,沒有多大改善,但是隨著周小億對母親得心疼,看著母親白天黑夜起早貪黑的工作勞碌,只是為了供他學習,為此周小億開始抱有愧疚心,也慢慢改正了過去不端的態度。

慢慢開始養成好的學習習慣,老師對此也是甚感驚訝,當初冥頑不靈,現在居然如此上進。

早上7點開始起床晨讀,課堂上不再做小動作,下課自己積極主動找老師問問題,如此周而復始,他逐漸養成了讀書的好習慣,隨之學習成績也是突飛猛進,為此,母親很是欣慰,老師也是感嘆孺子可教也。

基于這些發現,我們可以得出結論:學霸并非天生,小學階段對他們的未來成就至關重要。

因此,家長和教師應在小學階段關注孩子的學習能力、學習習慣和心理健康,為他們的將來做好準備。同時,政府和社會也應加大對小學教育的投入,提高教育品質,為孩子們的成長創造良好的環境。